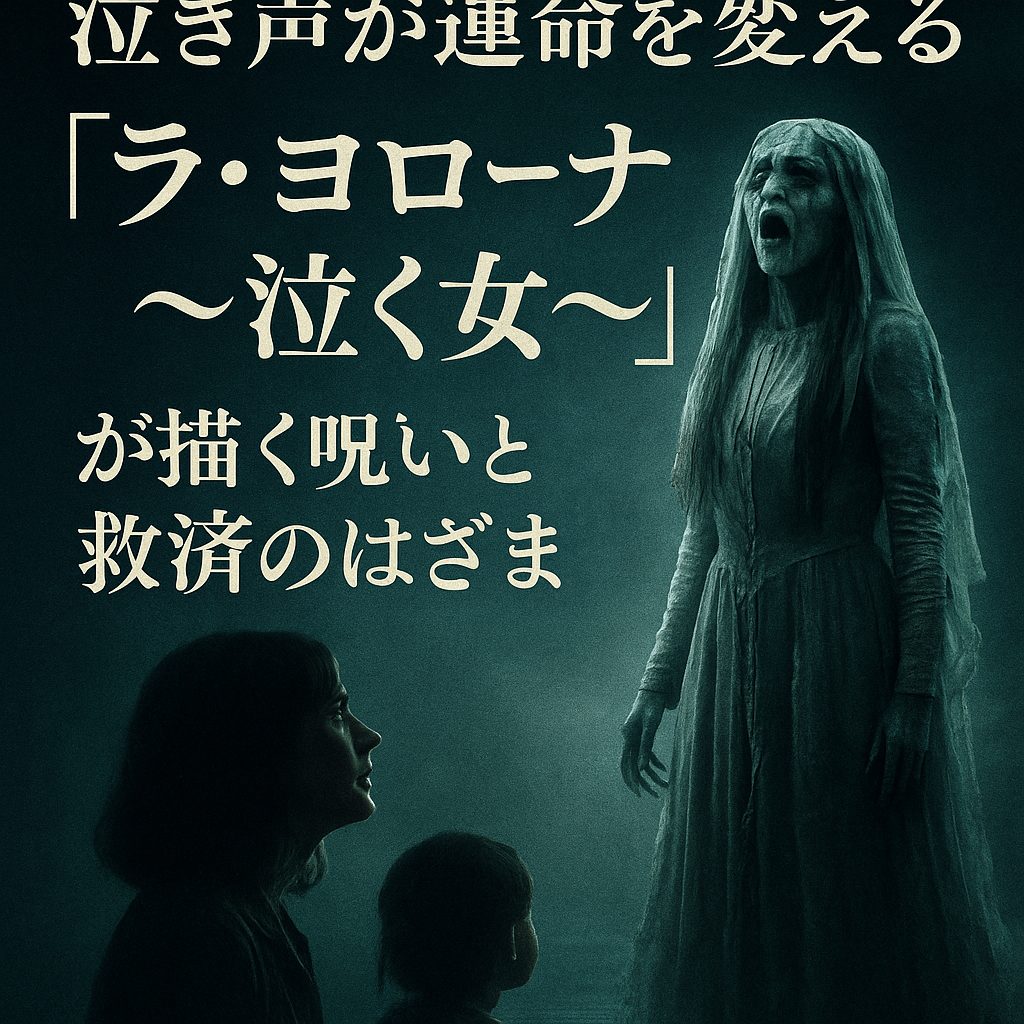

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』とは?|作品概要と「死霊館ユニバース」の位置づけ

2019年、恐怖の巨匠ジェームズ・ワンがプロデュースを手掛け、

マイケル・チャベス監督がその手腕を振るったホラー映画──それが『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』です。

中南米に古くから伝わる伝説「ラ・ヨローナ」をモチーフに、家族を守るために立ち向かう母の姿と、すべてを呪いに変えてしまった悲しき霊魂の物語を、緊張感と哀しみをたたえた筆致で描き出しています。

本作は単なる都市伝説の映画化にとどまらず、広大な「死霊館ユニバース」の一部として語られることにより、人知を超えた悪意の連鎖と、希望への祈りという大きなテーマを内包しています。

なお、『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は、時系列上では『死霊館 エンフィールド事件』(2016年)と『アナベル 死霊博物館』(2019年)の間に位置付けられています。

つまり、死霊館ユニバースにおける”呪われた世界”が、さらに広がっていく過程を体感できる一作なのです。

原作となったラ・ヨローナ伝説とは

「ラ・ヨローナ(La Llorona)」とは、スペイン語で「泣く女」を意味します。

伝説の起源は16世紀のメキシコに遡り、愛する夫に裏切られた女が、その怒りと絶望から自らの子どもを溺死させ、川に身を投げたという悲劇的な物語に根ざしています。

死してなお、彼女の魂は成仏できず、夜な夜な川辺に現れては、「子どもを探して泣く声」を響かせ、その声を聞いた子どもたちをあの世へと引きずり込む──。

この伝承は、中南米一帯で今なお語り継がれ、親が子を脅す「恐怖のおとぎ話」として、文化の中に深く根を下ろしています。

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は、この伝説に現代的な恐怖表現と深い心理描写を掛け合わせることで、時代を越えて恐怖が生き続けることを私たちに示してくれるのです。

『死霊館ユニバース』との繋がりと時系列整理

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は、直接的に「エド&ロレイン・ウォーレン夫妻」が登場するわけではありませんが、同じ超常現象の世界線に属する物語です。

特に注目すべきは、『アナベル 死霊博物館』との繋がり。

この作品で登場するペレス神父(『アナベル』にも出演)が、ヨローナの呪いと戦う役割を果たしており、このことで「死霊館ユニバース」への接続が明確になっています。

時系列で整理すると、以下の順に位置します。

| 作品名/時系列順 |

|---|

| 『死霊館 エンフィールド事件』(1977年) |

| 『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』(1973年) |

| 『アナベル 死霊博物館』(1972年) |

──つまり、『ラ・ヨローナ』は『アナベル 死霊博物館』の直後に位置し、人々が超常的脅威に怯える「恐怖の連鎖」が、徐々に濃密になっていく過程を補強する重要なピースなのです。

この絶望の系譜を知ることで、死霊館ユニバース全体がより立体的に見えてくるでしょう。

あらすじ|泣き声に導かれる呪いと母たちの運命

川辺にこだまする、ひとつの泣き声──。

それは愛から生まれ、絶望へと変わった、永遠に終わらぬ哀しみの叫びだった。

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は、中南米に古くから語り継がれる怪談「ラ・ヨローナ」を土台に、家族を守るために闘う母と、愛ゆえに呪われた亡霊の、運命が交錯する壮絶なドラマを描き出します。

ただの恐怖ではない──。

「愛」「喪失」「救済」という、私たち人間の心の奥底に触れるテーマが、哀しみの川を静かに、しかし確かに流れていきます。

ヨローナの誕生と呪われた悲劇

時は1673年、メキシコ。

一人の女性、ヨローナは、愛する夫に裏切られるという絶望を味わいます。

嫉妬と悲しみ、怒りに支配された彼女は、夫が最も愛した存在──二人の幼い子どもたちを川で溺死させ、

その罪を背負ったまま、自らも川へと身を投げました。

こうして彼女は、「ラ・ヨローナ(泣く女)」として、成仏することもできず、永遠に子どもを求め彷徨う白いドレスの亡霊となったのです。

「泣き声を聞いたら、終わり。」

水辺に現れ、涙声で子どもたちを誘うヨローナの呪いは、やがて時代を越え、遠く離れた地にも影を落とし始めるのでした。

1973年のロサンゼルス──アンナ一家を襲う恐怖

舞台は、時を超えて1973年のアメリカ・ロサンゼルスへ──。

シングルマザーであり、ソーシャルワーカーとして働くアンナ・テイト=ガルシアは、ある問題を抱える母親・パトリシア・アルバレスから「子どもたちを守ってほしい」という必死の訴えを受けます。

しかし、アンナはそれを単なる虐待案件と捉え、十分に耳を傾けることはありませんでした。

そしてその数日後──

パトリシアの子どもたちは、無惨にも川で命を落とすのです。

怒りと悲しみに暮れるパトリシアは、アンナに向かって「次は、あなたの子どもたちよ」と呪詛の言葉を投げつけます。

その夜から、アンナの2人の子どもたち、クリスとサマンサの周囲に、冷たく湿った気配と、すすり泣く声が忍び寄り始めました──。

母として、命をかけて子どもたちを守ろうとするアンナ。

しかし、愛するものを奪い取ろうとする“泣く女”との対決は、やがて彼女自身の信仰と、過去の罪にも向き合う戦いとなっていきます。

テーマ考察|『ラ・ヨローナ』が描いた「愛」と「喪失」

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は、単なる恐怖体験を超えた、「愛」と「喪失」という普遍的なテーマを、鮮烈に、そして痛切に描き出しています。

泣き声は、ただの警告ではありません。

それは、愛を失った魂の、救いを求める絶叫だったのです。

映画は、「愛するものを守りたい」という願いが、時にどれほど深い悲劇を生むのか──

そして、絶望の中でもなお、人は「救い」を信じることができるのか──

そんな問いを、静かに、しかし確かに私たちに投げかけてきます。

愛が呪いに変わる瞬間

ヨローナが辿った運命は、決して「悪意」から始まったものではありませんでした。

彼女の行動は、裏切りへの怒り、子どもたちへの愛、そして自身の喪失感が絡み合い、狂気と化してしまった結果にすぎないのです。

愛するがゆえに壊してしまう──。

それは、人間が抱える最も深い闇であり、誰もが心の奥に隠し持つかもしれない恐怖です。

ヨローナの呪いとは、「愛」が「呪い」へと変質する、その悲しい瞬間の象徴だったのです。

救済への希望と、その儚さ

それでも──

映画は、すべてを絶望で塗りつぶすわけではありません。

アンナが子どもたちを守ろうと必死に闘う姿、ラファエル神父が失われた信仰を胸に再び立ち向かう姿は、暗闇の中に差し込むかすかな光を示してくれます。

「愛すること」は、時に人を壊し、それでもまた、人を救う。

その希望は、時に儚く、ほんの一瞬で吹き消されてしまうかもしれない──。

それでも、誰かを守りたい、救いたいという祈りは、たとえ滅びたとしても、確かにこの世界に残るのだと、『ラ・ヨローナ』は静かに教えてくれるのです。

見どころと魅力|絶望の美学を支える演出・演技・恐怖演出

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』が他のホラー映画と一線を画すのは、単なる驚かしやショック演出ではなく、絶望そのものを“美”として描くアプローチにあります。

夜の闇、濡れた川面、すがるような泣き声──

そのすべてが、恐怖でありながら、同時に美しく哀しい情景を作り上げているのです。

ここでは、作品を支える三つの柱──

俳優たちの存在感、監督の演出、製作陣の空気作りについて掘り下げていきます。

ヨローナ役・マリソル・ラミレスの存在感

ヨローナを演じたマリソル・ラミレスの存在感は、本作の魂そのものでした。

白いドレスをまとい、濡れた髪を垂らして佇む姿は、CGや特殊効果に頼ることなく、人間離れした哀しみと怒りを、その立ち姿だけで表現しています。

彼女が歩むたびに空気が凍り、顔を隠して泣きじゃくる背中から、言葉では語りきれない「母の痛み」が滲み出る──。

そんな圧倒的な演技が、ヨローナという存在に現実以上の恐怖と悲哀の深みを与えているのです。

マイケル・チャベス監督の演出術

本作で長編映画デビューを果たしたマイケル・チャベス監督は、「恐怖の間(ま)」を極めた演出で観る者を圧倒しました。

音を極限まで絞った静寂、暗闇からじわりと迫る気配、カメラを引きすぎず、寄りすぎず、観客に「何かが来る」と悟らせながらも逃がさない──。

チャベス監督は、ジャンプスケア(突然驚かせる演出)に頼りすぎることなく、じわじわと恐怖を浸透させる演出を選びました。

そのため、本作の恐怖は一過性のものではなく、見終わった後も心の奥に沈殿し、長く尾を引きます。

ジェームズ・ワン製作の“恐怖の空気感”

『死霊館』シリーズを手掛けたジェームズ・ワンが製作を務めたことも、『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』に独特のクオリティを与えています。

ワンが得意とするのは、「見えないもの」への恐怖を最大化する演出。

本作でもその哲学は生きています。

例えば、

- 「泣き声だけが先に聞こえる」

- 「揺れるカーテンの向こうに何かがいる」

- 「視界の端で何かが動いた気がする」

そういった、直接見せないからこそ怖い演出の積み重ねが、この映画を単なるお化け映画以上の存在へと昇華させました。

ワンの手による“空気の設計”は、物語全体に絶望と希望がせめぎ合う緊張感を漂わせ、『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』を、ホラーというジャンルにおける叙情詩に仕立て上げているのです。

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』を深く味わうために|注目ポイントと豆知識

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は、単に観て終わるだけではもったいない──。

本作には、細部に宿る演出や、知っているとより胸に響く隠された要素がちりばめられています。

ここでは、注目すべき二つのポイントを紹介し、あなたの「ラ・ヨローナ」体験をさらに豊かにしていきましょう。

ラファエル神父に託された「信仰と戦い」

アンナ一家を救うために現れるラファエル神父。

彼は従来の聖職者像とは異なり、形式や伝統を超えた実践的な戦士として描かれています。

彼の存在は、

「信仰とは祈ることだけではない」

「愛する者を守るためには、自ら闇と対峙しなければならない」

──そんなテーマを体現しているのです。

特に注目したいのは、ラファエルが行う儀式の数々。

それらは教会に正式に認可されたものではない、民間信仰や呪術的要素も取り入れた、実践的でリアルなもの。

これにより、物語は「教義」ではなく、もっと人間的なレベルでの闘いへと引き寄せられ、観る者の心にも深く突き刺さるのです。

隠れた「死霊館ユニバース」ファンサービスとは

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』には、ファンなら思わずニヤリとしてしまう「死霊館ユニバース」ならではの隠し要素が存在します。

たとえば、アンナが助けを求める神父──

ペレス神父は、『アナベル 死霊人形の誕生』にも登場したキャラクター。

彼が語るアナベル人形に関する言及は、『死霊館ユニバース』ファンへのさりげないウィンクとなっています。

また、映画全体に漂う

「見えない存在への畏怖」

「家族を守るために戦う」という構造は、死霊館シリーズの根幹テーマと見事に呼応しています。

こうした隠しファンサービスを知った上で鑑賞すると、『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は単なるスピンオフではなく、死霊館世界における大きな物語の一片であることが、より深く感じられるでしょう。

まとめ|“泣き声”が問いかけるもの──救われること、許されること

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』という物語は、単なる「怪談」では終わりません。

川辺に響く泣き声が問いかけてくるのは、恐怖の正体でもあり、人間の心の奥底にある痛みと祈りでもあるのです。

愛する者を失った時、人はどう生きるのか。

過ちを犯したとき、許しは訪れるのか。

闇に堕ちた魂にも、救いの道は残されているのか──。

ヨローナの泣き声は、私たち自身にそう問いかけてきます。

アンナは、母として、信仰を捨てかけていた神父は、導く者として、それぞれが「救い」と「赦し」の意味を求めて歩みます。

そして観客である私たちもまた、その物語の中で、誰かを許すこと、そして自分自身を許すことの重さと尊さに気づかされるのです。

『ラ・ヨローナ〜泣く女〜』は、ただ怖がらせるだけのホラーではありません。

それは、悲しみと愛が交錯する“祈りの映画”であり、見る者の心に静かに問いを残す、哀しき魂の叙事詩なのです。

コメントを残す